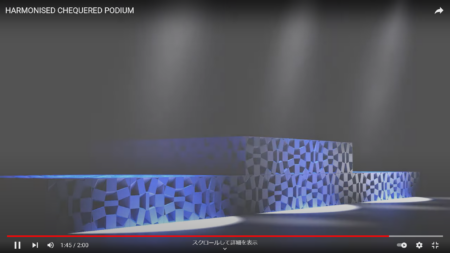

帝国劇場の竣工時(1966年)に猪熊弦一郎氏によってデザインされたモニュメント『熨斗』をデジタル技術を駆使しリマスタリングしたプロジェクトである。

現在のオブジェ@帝国劇場

帝国劇場のモニュメント『熨斗』は、同劇場の堂々とした空間と相まって当時から変わったであろう色や塗装の具合もさらにその作品の迫力を引き立てているように感じた。 そのオブジェは帝国劇場の竣工時(1966年)に猪熊弦一郎氏によってデザインされたものである。

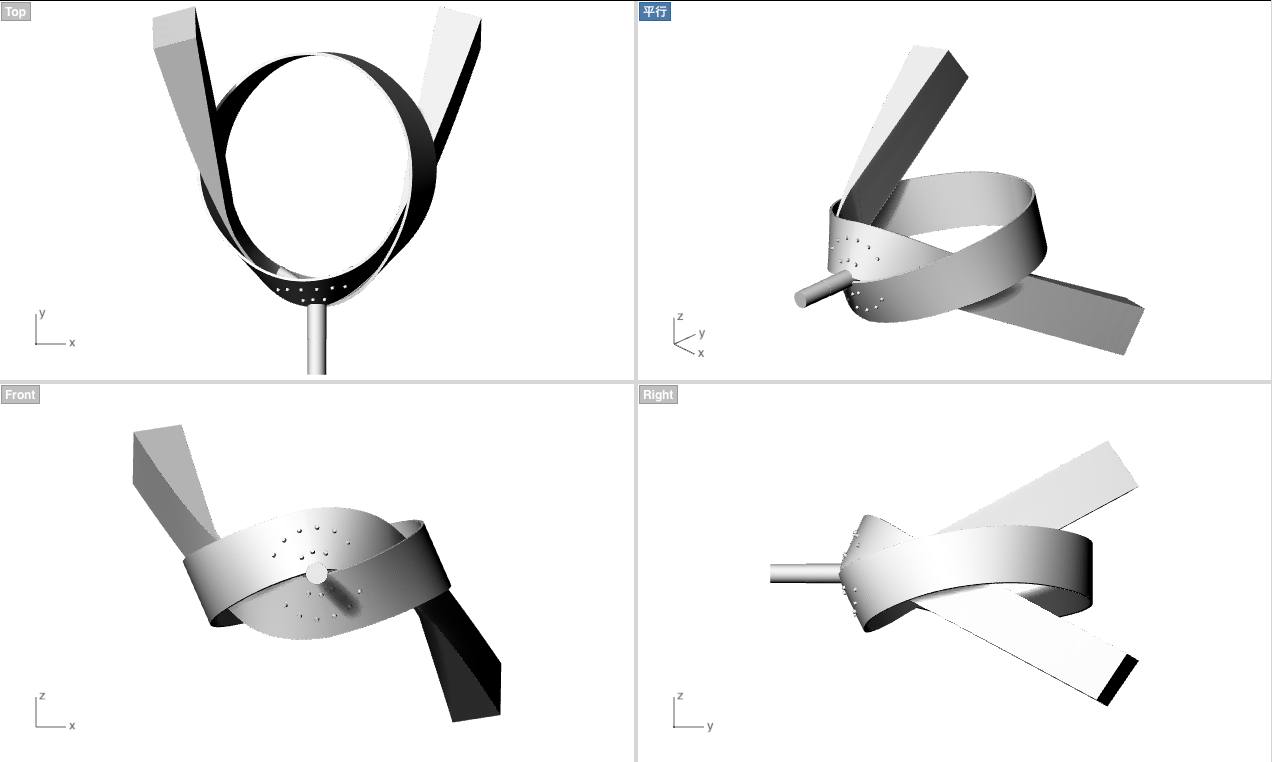

天童木工 東京支店 50周年を記念して開催される“建築の内側 -天童木工の仕事-”展に合わせて『熨斗』の模型を製作するにあたり、手作業による再現が困難な形であることから、3D CADと3Dプリンタ を使って製作することになった。いくつかのデータ化の方法を検討したが、サイズが大きく3Dスキャンが困難なことから3D CADでゼロからデータを作ることとした。

実測風景@帝国劇場

3Dデータを作成するにあたり、そのモニュメントが左右対称であることはすぐにわかったが、どこが中 心なのか、なかなかわからないように設置されていた。建物や階段の向きに対して、一番細く見えるモニュメントの向きが回転されて配置されていることや、 1Fと2Fを繋ぐ階段の踊り場にされており、見上げることも見下げることもできることも関係している。 現場での採寸の前に、合板をどのように曲げて行くのかを当時の記録写真を元に想像しながら、計測するべきポイントを洗い出し、一カ所ずつ採 寸して行く。その計測結果を元に3Dデータを作って行くのだが、端部で広がっている箇所を作る時に行われた、木を削っ て滑らかにされたであろう箇所の表現はかなり気を使って取り組んだ箇所である。

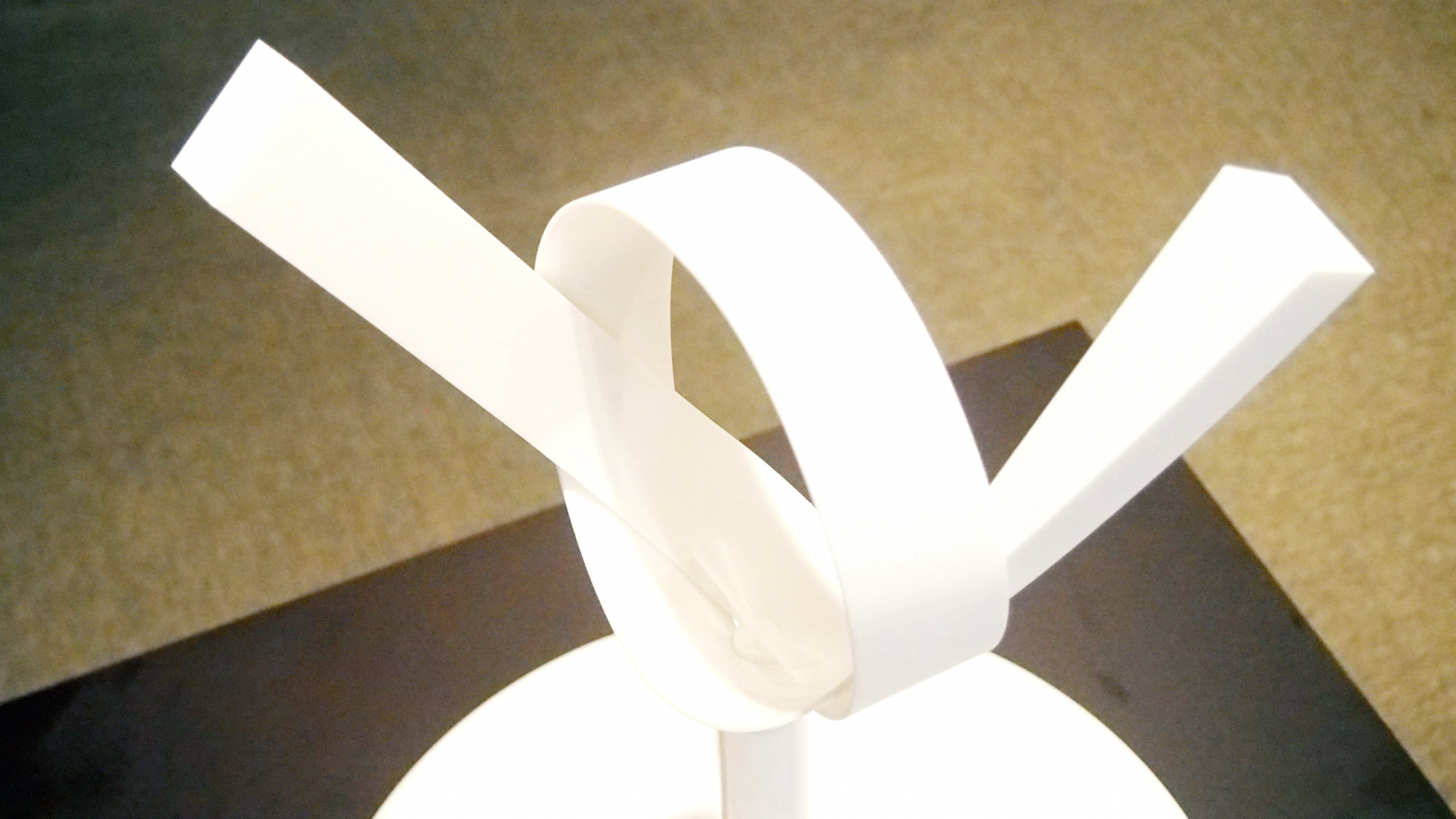

データを作成し、3D プリントしたのだが、なるべく大きく、白色で形状を見やすく表現することが求められたことから、ナイロン粉末を 材料とする造形機を使って製作した。S=1/12 で製作しており、実際と同じようにどの方向からも見ることができる大きさで製作した。

デジタルリマスタリング

図面もデータもない、あるのは記録写真と現物のみという状況下で、デジタルデータを用いて製作すること は、過去にはあった図面の 書き換えとも言えるため、できるだけ丁寧に過去を創造しながら行ったものである。 この作業が、模型を生み出し、改めて多くの人の目に触れるとともに、そのデータが活用され、後世に当時の技術や作者の意図を伝えることができれ ばと思う。